Au détour de l’été, je me suis replongé dans le très inspirant (et très américain) livre Changing Our World : True Stories of Women Engineers[1]Changing Our World : True Stories of Women Engineers, American Society of Civil Engineers, 2006. À la recherche d’une histoire similaire pour la France, je me tourne vers Wikipedia et je me rends compte qu’aucune mention des premières femmes ingénieures en France n’y figure, ni dans la page Chronologie de la place des femmes dans les sciences en France[2]Chronologie de la place des femmes dans les sciences en France, Wikipedia[Archive, août 2023], ni dans la page Place des femmes en ingénierie[3]Place des femmes en ingénierie, Wikipedia, [Archive, août 2023], ni dans la prometteuse Liste des premières femmes par métier ou fonction en France[4]Liste des premières femmes par métier ou fonction en France, Wikipedia, [Archive, août 2023]. Je me suis donc mis en quête de retrouver les traces de ces pionnières, afin de leur redonner la visibilité qu’elles méritent.

Les pionnières aux États-Unis : True Stories of Women Engineers

Ce livre, que j’avais acheté lors d’un voyage aux US peu après sa publication en 2005, est une des mes sources bibliographiques concernant les femmes de tech du passé. Il résulte d’une collaboration à grande échelle entre de nombreuses sociétés savantes / sociétés professionnelles représentant des disciplines très différentes. Il s’agit d’un beau livre assez volumineux (plus de 200 pages), organisé thématiquement, abondamment illustré et riche de plein de « belles histoires ». Le tropisme est très américain, même si on trouve dans la coalition des sociétés internationales (comme IEE) ou la société des ingénieurs du japon. On y trouve les portraits et les histoires de 238 femmes ingénieures. Et, pour une fois, les contributions techniques des femmes mises en avant sont parfaitement détaillées et illustrées. J’y ai repéré, parmi les pionnières, quelques portraits inspirants.

Hellen Richards (1842-1911), Chimiste, nutritionniste et pionnière de l‘éco-féminisme.

Première femme admise au MIT (elle y obtient son diplôme en 1873) et y deviendra plus tard la première femme enseignante. Son travail en génie sanitaire et ses recherches expérimentales ont jeté les bases de la nouvelle science de l’économie domestique. Elle a été première à appliquer la chimie à l’étude de la nutrition, établissant par exemple une des toutes premières échelles pour décrire la qualité de l’eau.

E. Lilian Todd (1865-1937), pionière de l’ingéniérie aéronautique

Elle apprend seule la sténographie et est recrutée à l’office de brevets américains. Elle étudie alors le droit, devenant vers 1890 membre de la première promotion féminine en études juridiques de l’université de New York. En 1896, elle dépose un brevet pour un support pour machine à écrire. Elle commence à s’intéresser à l’aéronautiques après avoir vu des avions lors de l’Exposition universelle de 1904 dans le Missouri. Plus tard dans l’année, elle expose son premier modèle d’avion. La philanthrope Olivia Sage, impressionnée par son travail, devient son mécène, lui donnant 7 000 $ pour construire son avion. La construction du premier biplan de Todd commence à l’automne 1908. La même année, elle fonde le premier Junior Aero Club pour soutenir la formation des futures aviatrices. En 1909, elle demande un permis de pilote, mais sa demande est refusée. Son avion vole donc le 7 novembre 1910 piloté par Didier Masson, pilote français émigré aux Etas-Unis. Elle est reconnue comme la première femme au monde à avoir conçu un avion.

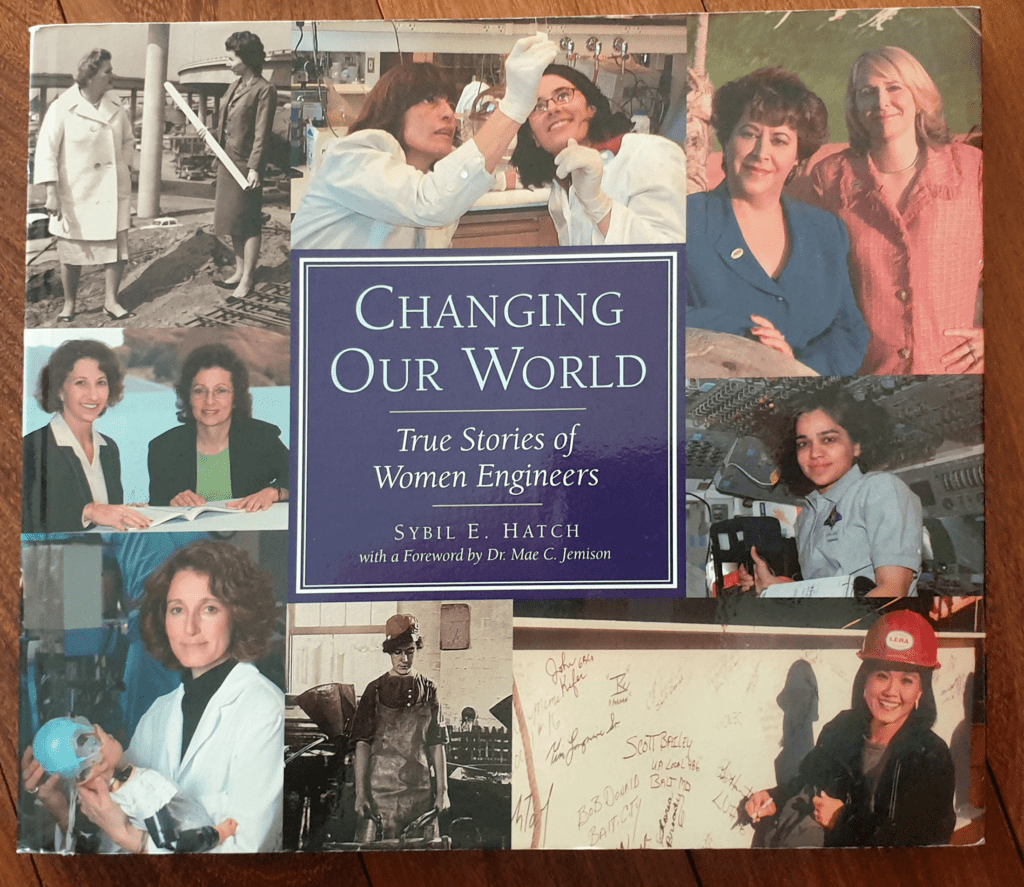

Florence King (1870-1924), une ingénieure brevet devant la cour suprême des USA

Florence King est diplômée de l’université de droit en 1895, puis mène des études en génie mécanique et électrique à l’Illinois Institute of Technology. En 1897, elle devient le 685ème ingénieur brevet des USA et la première femme inscrite à l’office des brevets américain. Elle est la première femme à plaider une affaire de brevet devant la Cour suprême en 1922 et est la première femme à remporter un procès devant la Cour suprême en 1923 (Crown c. Nye). Elle a également travaillé comme ingénieur-conseil en conception et construction de machines, après avoir fréquenté l’Armor Institute of Technology pendant trois ans.

Julia Morgan (1872-1957), américaine, première femme diplômée d’architecture en France

Julia Morgan[5]Julia Morgan, Historical Essay by David Parry, the San Francisco Digital History Archive [consulter] est née à San Francisco le 20 janvier 1872. Son père, Charles B. Morgan, était un ingénieur des Mines. Elle étudie à Oakland puis se spécialise dans le génie civil à l’Université de Berkeley où elle est l’une des premières femmes à obtenir un diplôme dans cette spécialité. Elle part pour la France en 1896 et devient en 1898 la première femme admise en section d’architecture à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

L’école n’admet alors que les 30 meilleurs candidats et il faudra trois tentatives à Julia Morgan pour entrer : au premier essai, elle est classée trop bas ; à son deuxième essai, en 1898, bien qu’elle se soit bien classée dans les 30 premiers, les examinateurs ont « arbitrairement abaissé » ses notes. L’année suivante, elle réussit finalement les examens d’entrée au programme d’Architecture, se classant 13ème sur 376 candidats. Cependant, elle ne peut étudier que jusqu’à son 30ème anniversaire, l’école interdisant les élèves plus âgés. Julia Morgan soumet un projet exceptionnel pour un théâtre, qui lui permet d’obtenir en trois ans son diplôme d’architecte, alors que le délai habituel des études est de cinq ans. En 1902, sous la direction de François-Benjamin Chaussemiche, elle devient donc la première femme diplômée d’architecture en France.

Son style est au départ influencé par le mouvement Arts & Crafts. Première femme architecte de Californie, elle fonde sa propre agence d’architecture à San Francisco en 1904. Elle conçoit environ 800 édifices mais reste surtout connue pour la conception du Hearst Castle, situé à San Simeon, pour le milliardaire William Randolph Hearst (elle est la filleule de Phoebe Hearst, mère de William R. Hearst). On lui doit également les plans de l’immeuble du YMCA dans le Chinatown de San Francisco.

Il semble que la première femme française, Juliette Billard (1889-1975), n’obtiendra son diplôme d’architecte à l’école des beaux-arts de Rouen que près de 20 ans plus tard, en 1920, suivie de Jeanne Besson-Surugue (1896-1990) diplômée en 1923 de l’école nationale supérieure des beaux-arts de Paris[6]Architectes pionnières — Première partie : la France, Émilie Dominey, Le Cercle Guimard, 2020[consulter].

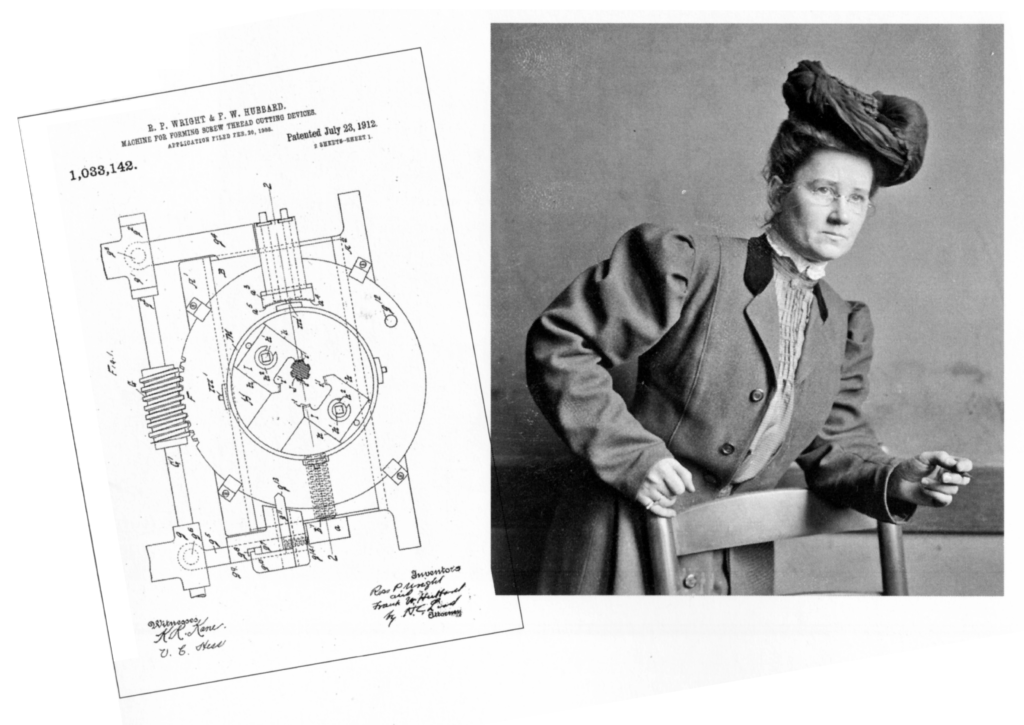

Edith Clarke (1883-1959), pionnière de l’ingéniérie des systèmes de puissance et des Smart Grid

Edith Clarke est la première femme à occuper un emploi professionnel en tant qu’ingénieur électricien aux États-Unis et la première femme professeur de génie électrique du pays. Elle invente le « Clarke calculator » , un outil basé sur les fonctions hyperboliques permettant de résoudre rapidement les équations dans le cas d’un système RLC distribué, contribuant ainsi à résoudre le problème de transmission d’électricité sur de longues distances, Elle a été la première femme à présenter un article à l’American Institute of Electrical Engineers, et la première femme nommée Fellow de l’American Institute of Electrical Engineers. Elle s’est spécialisée dans l’analyse des systèmes d’alimentation électrique et a écrit Circuit Analysis of AC Power Systems. Elle a été présentée par Scientific Armerican comme une pionnière des Smart Grid[7]Edith Clarke, The Engineer Who Foreshadowed the Smart Grid, Blog Scientific Armerican, 1921 [consulter].

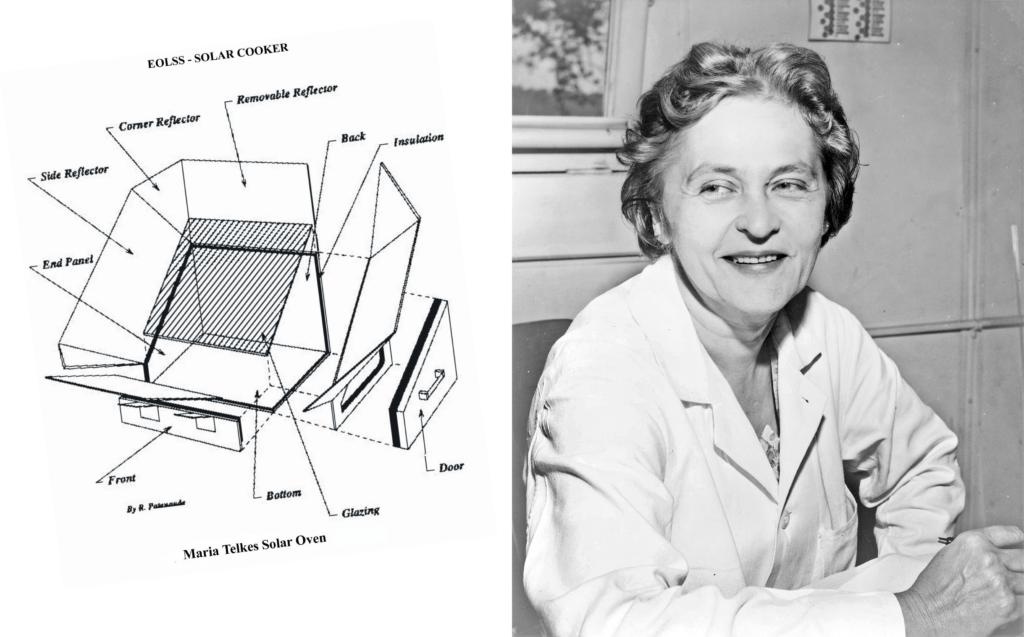

Maria Telkes (1900-1995), Hongroise émigrée aux USA, pionnière du développement de l’énergie solaire

Née en 1900 en Hongrie, Mária Telkes s’établi aux États-Unis en 1924 après avoir eu son doctorat en chimie physique à Budapest. Elle travaille tout d’abord comme biophysicienne à la fondation clinique de Cleveland, étudiant l’énergie produite par des organismes vivants, puis participant au développement d’un appareil photo-électrique pour enregistrer les ondes cérébrales. Pendant la seconde guerre mondiale, elle invente une unité de désalinisation miniature à énergie solaire, qui sera fabriqué et utilisé sur les radeaux de sauvetage.

De 1939 à 1953 elle participe à la recherche sur l’énergie solaire au Massachusetts Institute of Technology. Une de ses spécialités est l’étude des matériaux changeant de phase, par exemple les sels fondus pour stocker l’énergie thermique. Un de ses composés favoris était le sulfate de sodium ou sel de Glauber. Telkes est connue pour avoir conçu le premier générateur de puissance thermoélectrique en 1947, elle met au point la première maison solaire auto-suffisante[8]Dover Sun House : la maison solaire de Maria Telkes[consulter] à 75 % en 1948 et le premier réfrigérateur thermoélectrique en 1953 en utilisant les propriétés thermoélectriques des semi-conducteurs. Toujours en 1953, soutenue par une subvention de 45 000$ de la fondation Ford, elle développe un four solaire simple à construire et utiliser, permettant d’atteindre une température de cuisson de 175°C.

Elle est considérée comme une des pionnières dans les systèmes de stockage de l’énergie solaire thermique.

Irmgard Flügge-Lotz (1903-1974) Allemande spécialiste de dynamique des fluides et de la théorie du contrôle discontinu, elle travailla en France à l’ONERA après guerre avant de s’établir à Standford

Irmgard Flügge-Lotz, née Lotz est une mathématicienne et ingénieure germano-américaine. Elle a débuté sa carrière en Allemagne, travaillant avant la seconde guerre mondiale comme spécialiste de dynamique des fluide dans le domaine de l’aéronautique, développant une méthode de calcul sur la résolution d’une équation différentielle pour la théorie des lignes portantes afin de prédire la distribution de la portance sur une aile à partir de sa géométrie. Elle publie en 1931 ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de « méthode Lotz » pour calculer la portance d’une aile tridimensionnelle, et cette technique devient une technique standard utilisée au niveau international. Après la guerre, avec son mari ingénieur, elle quitte l’Allemagne et vit quelques années en France, travaillant pour l’ONERA.

Elle émigre ensuite aux Etats-Unis, ou elle mène des travaux pionniers sur la théorie du contrôle automatique discontinu, avec de nombreuses applications dans les systèmes de guidage, l’électronique, les systèmes de contrôle d’incendie et la régulation de la température. Elle est devenue en 1961 la première femme professeur d’ingénierie à l’Université de Stanford et en 1970 la première femme ingénieure élue membre de l’American Institute of Aeronautics and Astronautics.

Les premières femmes ingénieurs en France

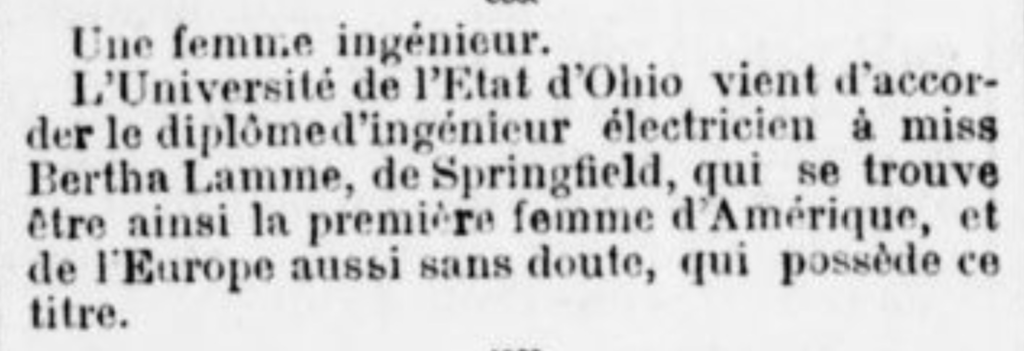

A l’aube du XXème siècle, il y avait déjà de nombreuses femmes ingénieur au Etats-Unis. La première, Bertha Lamme (1869-1943), a reçu en 1893 à l’université d’état de l’Ohio son diplôme d’ingénierie mécanique avec une spécialité en électricité. Son diplôme ne passe pas inaperçu en France et l’évènement fait l’objet d’un petit entrefilet.

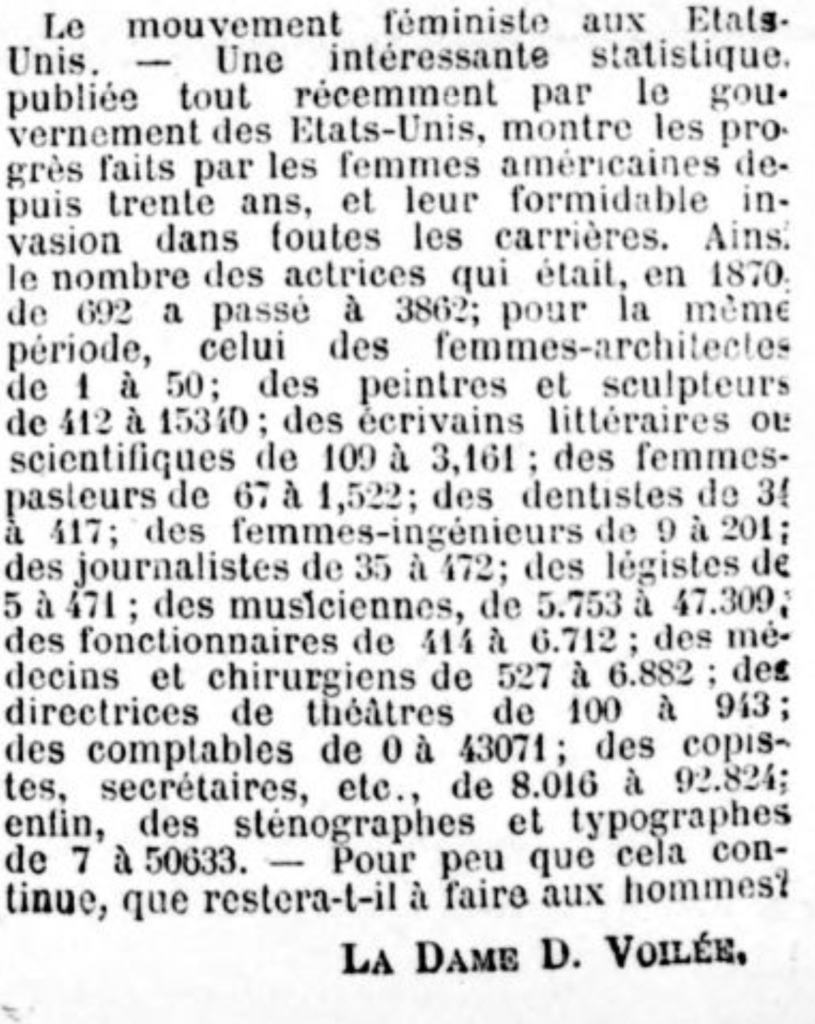

Au delà de la reconnaissance par un diplôme officiel, les statistiques du grouvernement des Etats-unis indiquent qu’en 30 ans, entre 1870 et 1898, le nombre de femmes excerçant le métier d’ingénieur est passé de 9 à 201. Le fait est rapporté par le quotidien La Fronde, le premier journal en France entièrement conçu et dirigé par des femmes, fondé par Marguerite Durand en 1897. Et la journaliste de conclure par ce cri du cœur (ou d’espoir) : « pour peu que celà continue, que restera-t-il à faire aux hommes ? »

Mais, mis à part quelques titres progressistes, la tonalité de la presse française reste globalement très misogyne. Ainsi le journal Les Annales de la vie politique et littéraire commet en 1906 un long article accumulant les stéréotypes, commençant par expliquer « Pourquoi les femmes ne savent pas conduire les automobiles » et se terminant par … « les chauffeuses gagnant leur vie dans l’exercice de leur métier paraissent aussi invraissemblables que les femmes astronomes et les femmes ingénieurs » .

Pourtant, une femme c’est la même année, en 1906 que Alice Perry devient en Irlande, à l’Université royale de Galway la première femme diplômée en ingénierie d’Europe. Elle est suivie par Cécile Biéler-Butticaz qui devient en 1907 la première ingénieure diplômée en Suisse ; elle est spécialisée en électricité. En Allemagne, les femmes sont admises à l’université de Prusse en 1909 et Elisabeth von Knobelsdorff est la première femme a y obtenir un diplôme d’ingénieur en 1911.

En France, l’Institut de chimie de Toulouse créé en 1906 par Paul Sabatier, qui deviendra en 1953 l’école nationale supérieure de chimie de Toulouse, s’ouvre aux femmes en 1908. Il s’agit probablement de la première école d’ingénieur en France à accepter les étudiantes, mais je n’ai pas trouvée de traces de ces premières diplômées. La première femme diplômée de l’Institut Électro-technique de Grenoble (IEG) le sera en 1912[9]Claire Schlenker, Les femmes dans les Ecoles d’ingénieurs en France, un bref historique, Université inter-âges du Dauphiné, 2017[Consulter]. Avec l’aide d’une consœur grenobloise, un nom et un prénom on pu être mis sur cette jeune femme… Une petite consultation de la presse de l’époque me confirme que Mlle Antoinette Ancuta a bien reçu un diplôme d’ingénieur avant-guerre, ce qui en ferait — jusqu’à une autre découverte— la première ingénieure diplômée en France[10]Le Siècle, 30 août 1912[Consulter]. Sa trace est perdue pour le moment et il est difficile de savoir ce qu’elle est devenue après son diplôme.

La guerre, mobilisant au front de très nombreux hommes, des femmes prennent des fonctions d’ingénieur en Russie, en Angleterre.

En France, la fin de la guerre en 1917-1918 sera une période charnière. Les journaux de l’époque présentent Yvonne Odic comme la première ingénieure[11]Une jeune française ingénieur civil, Le Journal, 12 mars 1917[Consulter], qui vient d’obtenir son diplôme d’ingénieur au sein de l’Institut Electro-Technique de Nancy, dynamique institut fondé en 1900[12]Un Siècle de formation des ingénieurs électriciens: Ancrage local et dynamique européenne, l’exemple de Nancy, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2006.

Mais Yvonne Odic a été précédée, quelques années plus tôt, par Mlle Pauline Liebermann, dont on retrouve la trace dans l’annuaire des anciens élèves de l’Institut Chimique de Nancy, aujourd’hui Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques. L’Institut Chimique de Nancy a été créé en 1887 par Albin Haller, un Alsacien réfugié à Nancy après l’annexion de l’Alsace et de la Moselle en 1871 par l’Allemagne, pour fournir des ingénieurs à l’industrie chimique locale, alors en expansion rapide. Petit clin d’oeil du destin : le bâtiment de l’institut Chimique de Nancy fait face à l’école Braconnot, école primaire que j’ai fréquentée entre 1967 et 1970.

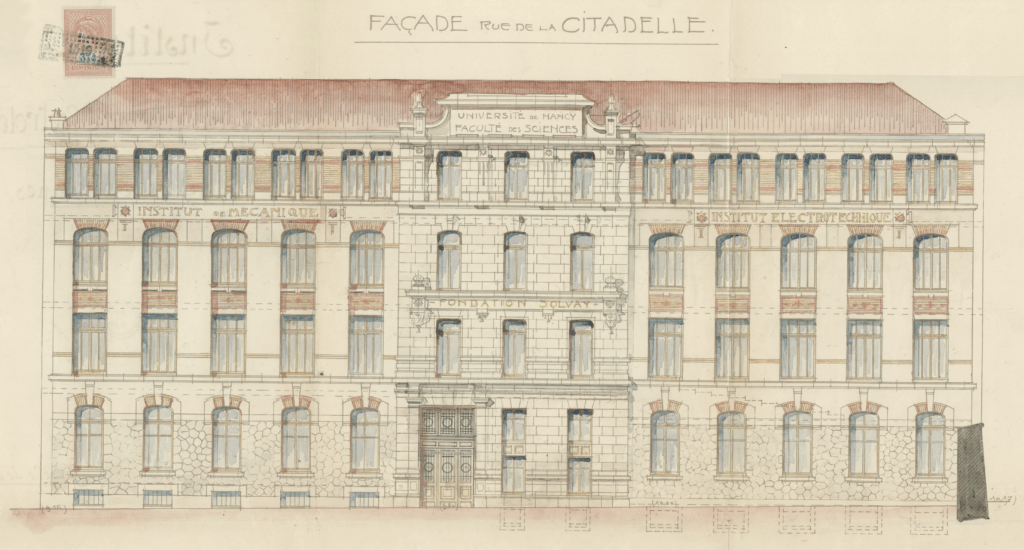

En 1887, l’Institut Chimique est le premier édifice créé sur l’îlot compris entre la rue Grandville, la rue de la Citadelle et la rue Sellier, sous les auspices du célèbre chimiste Albin Haller (1849-1925). Cet institut est construit à partir de 1888 sur les plans de l’architecte municipal Albert Jasson (1849-1923), sur les « indications techniques de deux maîtres de la science, M. Bichat, doyen de la Faculté des Sciences et le directeur Albin Haller, correspondant de l’Académie des Sciences et de l’Académie de Médecine ». Dès 1890, Albin Haller commence son enseignement qui ne durera que quelques années. Après le départ de Albin Haller nommé à la Sorbonne en 1899, A. Georges Arth (1853-1909) lui succédera. Ce premier établissement sera inauguré par le président de la République, Sadi Carnot le 6 juin 1892.

Source Image’Est, pôle de l’image en région Grand-Est

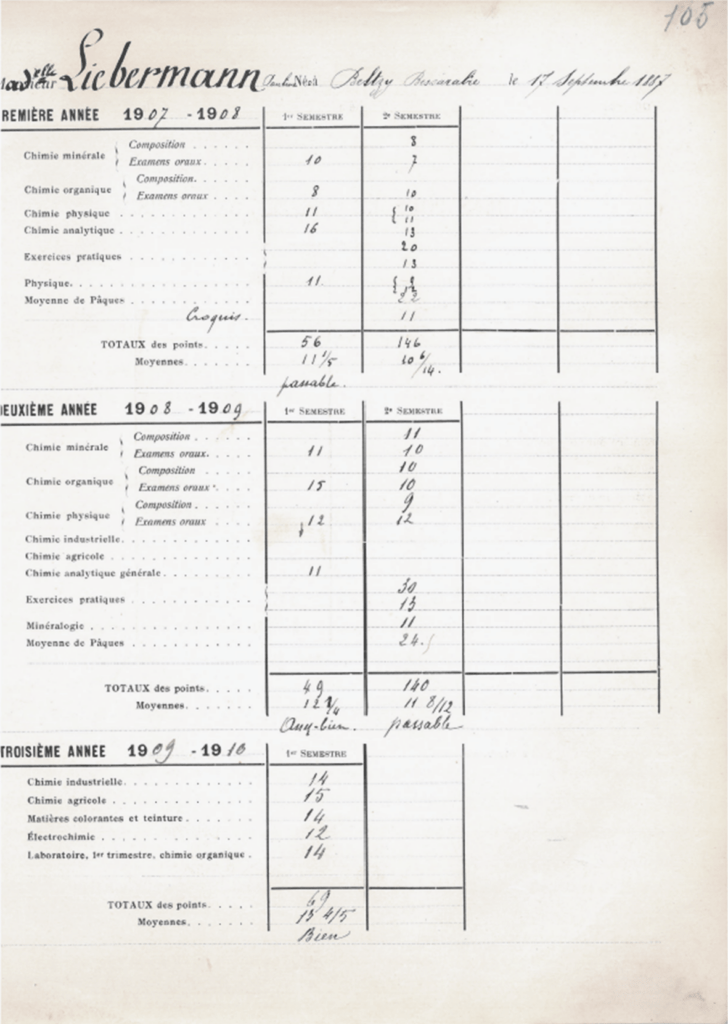

Le relevé de notes de Mlle Pauline Liebermann indique qu’elle est née le 17 septembre 1887 à Balti en Bessarabie (actuelle Moldavie). Le nom de famille Liebermann et son lieu de naissance fait penser à une famille juive : il y a eu une forte émigration juive à la suite de pogroms qui se sont déroulés en Bessarabie à partir de 1903. La magnifique Bande Dessinée « Idiss », de Richard Malka et Fred Bernard, d’après le livre de Robert Badinter sur sa grand-mère, raconte très bien cet épisode. Partant de cette hypothèse, j’ai trouvé la trace d’un mariage Liberman dans la ville de Beltsy (nom ukrainien de Balti), en 1881. Vu la concordance des dates, cela pourrait être les parents de Pauline Liebermann. Mais rien n’est moins sûr. Quoi qu’il en soit, Pauline Liebermann est admise à l’ICN en 1907. Ses notes progressent chaque année, et elle obitent son diplome d’ingénieur en 1910, ce qui en ferait — sous réserve d’autres découvertes— la 1ère femme diplomée ingénieur en France. Sa trace se perd toutefois après son diplôme : s’est-elle établie en France, est-elle repartie en Europe de l’Est?

Une autre femme ingénieure mentionnée à l’époque est Jeanne Guiot, qui a obtenu sa licence es science à Caen (date inconnue) et exerce pendant la guerre le métier d’ingénieur au sein de la compagnie des aciéries maritimes. Elle sera en 1917 la première femme à se porter candidate à la Société des ingénieurs civils (elle n’y sera finalement admise qu’en 1922).

En 1916, l’École Supérieure d’Électricité (aujourd’hui CentraleSupelec) est saisi par une jeune femme d’une demande d’admission. Devant l’opposition virulente de certains de ses membres, le conseil d’administration ne peut même pas mettre le sujet de l’admission des femmes à l’ordre du jour. Deux nouvelle demandes d’admission parviennent en 1917 : le sujet revient donc à l’ordre du jour et, le 10 octobre 1917, le conseil d’administration vote l’admission des jeunes filles seulement cinq jours avant le concours ![13]Il y a 100 ans, jour pour jour, les deux premières femmes étaient admises à Supélec ! Corine Vullierme, 2017[Consulter]. Les termes du débat sont… édifiants :

… Bien que la situation due à la guerre ait obligé les femmes à « fréquenter les ateliers où rien n’est organisé pour les recevoir », se pose la question de savoir si les professions comme celle d’ingénieur peuvent leur convenir. Pour André Hillairet et R-V Picou, par exemple, les études techniques supérieures sont très pénibles et il serait regrettable de voir des femmes s’engager dans cette filière de formation qui débouche tout naturellement sur un travail d’ingénieur. Le métier d’ingénieur oblige à « faire cette sorte de tour de France d’usine en usine qui est si utile à la formation de l’ingénieur. Les conditions de début, dans la carrière d’ingénieurs, sont beaucoup plus dures que les carrières d’avocat ou de médecins ». Ces membres du conseil s’interrogent au sujet des femmes sur leur constitution physique, sur leur rôle social. Certains sont plus favorables : Paul Janet fait remarquer qu’il ne s’agit pas de dissuader les femmes de fonder un foyer mais de donner satisfaction à leur « désir d’assurer leur indépendance. Nous leur ouvrons un débouché nouveau ». Pour d’autres, « la femme ingénieur sera très utile dans les ateliers de femmes » ; de plus il faut prévoir que pendant longtemps les hommes « manqueront et manqueront d’autant plus que nous chercherons davantage à conquérir les marchés étrangers ». Autre question abordée : La femme est-elle capable d’un travail intellectuel ? Des doutes sont exprimés quant à leur capacité à soutenir les efforts demandés par les études supérieures. Ainsi le fait bien connu que les « femmes intellectuelles qui suivent les cours à la Sorbonne ne sont pas de santé brillante » mais sans doute dû au fait que « généralement sans fortune […] elles se nourrissent très mal ». Le débat n’en finissant pas, le président demande un vote. Par 10 voix contre 6 et 3 abstentions, les femmes sont admises.

Il y a 100 ans, jour pour jour, les deux premières femmes étaient admises à Supélec ! Corine Vullierme, 2017

Madeleine Havard, de Marseille, et Denise Kahn, de Paris, toutes deux licenciées es sciences, sont donc admises à l’École Supérieure d’Électricité pour l’année 1918. La formation de Supelec étant alors d’un an, les deux jeunes femmes seront diplômées en 1919.

L’École Centrale de Paris avait pris la même décision quelques mois plus tôt, lors de son conseil d’administration du 6 avril 1917[15]Les premières jeunes filles de Centrale, www.centraliens.net [télécharger le PDF]. Son président Ernest Noël, introduit ainsi les débats :

La demande d’inscription d’une jeune fille n’est pas tout à fait ferme. C’est une jeune fi lle qui nous a écrit pour savoir si elle pourrait, dans un avenir tout à fait prochain, être reçue à l’École et continuer ses études dans le but de se faire ingénieur. Puis une autre jeune fille est venue, il y a quelques jours, demander si on voulait recevoir son inscription à l’École. … Voici comment se présente la question, au point de vue du règlement. Le règlement ne contient absolument rien en ce qui concerne le sexe de l’élève, il est complètement muet à cet égard. Nos élèves sont dégagés, par la loi de 1913, de toute obligation militaire : tout ce qui avait trait aux obligations militaires des élèves avant l’entrée à l’École a donc été retiré. Notre programme d’admission est donc complètement muet pour le sexe du candidat, et il semble que, de ce côté, il n’y ait aucune objection.

J’ai cherché moi-même quelle pouvait être la raison principale de l’admission d’une jeune fille à l’École Centrale, puis ensuite, s’il y avait possibilité, au point de vue pratique, de recevoir cette jeune fille à l’École Centrale. Je vais vous faire connaître ces raisons en deux mots.

L’argument principal qui m’est apparu, c’est que nous sommes une école d’ingénieurs, mais d’ingénieurs industriels. Notre but est surtout de former des industriels ou des ingénieurs industriels qui auront plus tard la direction d’une industrie. Il est incontestable que la femme joue déjà là un certain rôle et qu’après la guerre, elle sera amenée à jouer un rôle beaucoup plus important. Il semble donc que, de ce côté, au point de vue général, la femme ait quelques droits à être armée, comme sont armés nos jeunes gens en sortant de l’École. Il y aurait un bénéfice pour l’industrie française à avoir des femmes ayant poussé leurs études techniques sur le pied d’égalité avec les hommes.

Restait la question de possibilité : pouvait-on recevoir des jeunes filles à l’École Centrale ? La question était assez délicate. Je pense qu’il y a possibilité dans les amphithéâtres, et si cela peut empêcher certaines chansons un peu trop risquées de la part des élèves à leur entrée dans les amphithéâtres, cela ne fera pas de mal. Quant à la place, ces jeunes filles pourraient être au premier rang, à côté du professeur. Ces jeunes filles ne courent donc aucun risque de ce côté. Reste la question des salles ; rien n’empêche de les mettre dans une salle spéciale, de manière à éviter le contact constant avec leurs camarades. Je le dis non point au point de vue de la galanterie ou de la vertu des jeunes filles : il est certain qu’une jeune fille quelconque, qui se trouve dans un milieu de jeunes gens, entend bien des choses qu’elle devrait cependant ignorer, mais ce n’est pas notre affaire, ceci ne nous regarde pas. »

Introduction du débat au conseil d’école du 6 avril 1917, par le président Ernest Noël

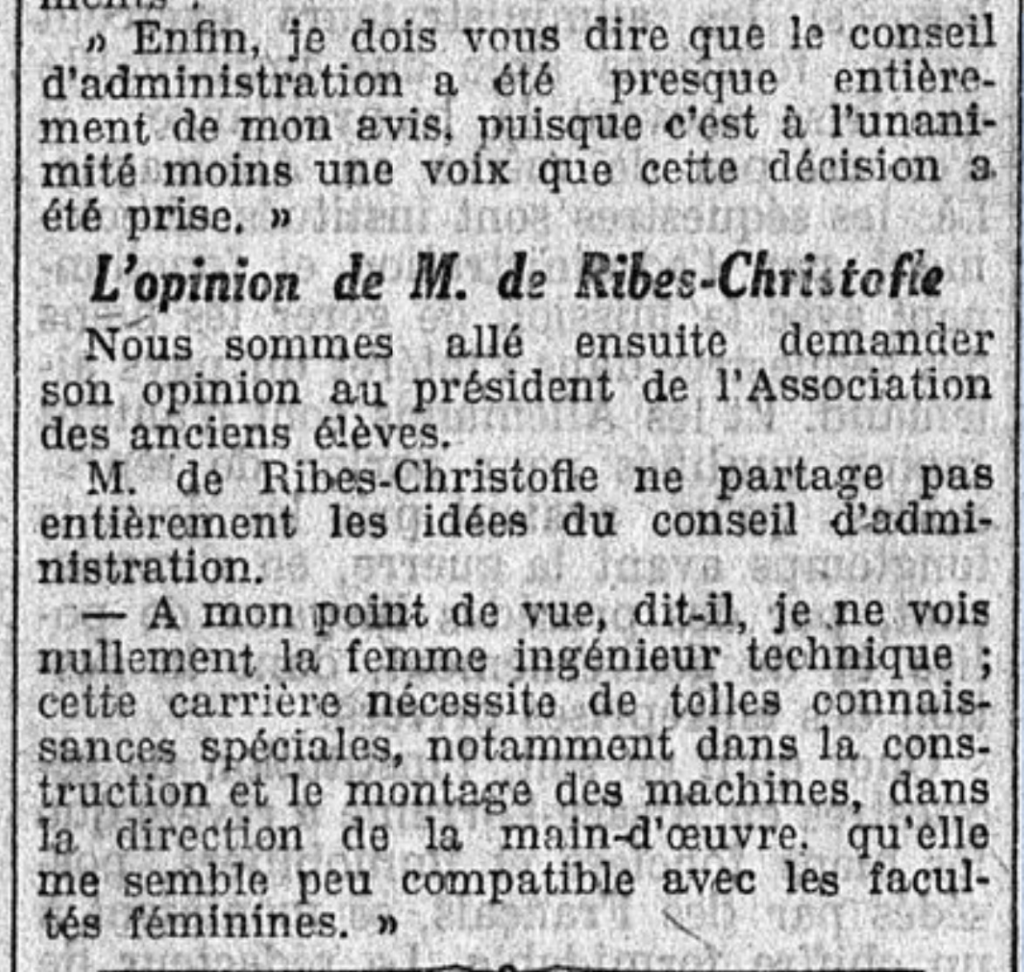

On notera que le conseil d’administration a émis un vote quasi unanime ; la seule voix contre étant celle du représentant des anciens élèves, qui justifie son vote par le fait que « cette carrière nécessite de telles connaissances spéciales, notamment dans la construction et le montage des machines, dans la direction de la main-d’œuvre, qu’elle me semble peu compatible avec les facultés féminines ». Réelle misogynie, ou coporatisme des hommes face à la concurrence qui s’esquissait ?

A la suite de cette décision, six jeunes femmes entrent à l’École Centrale suite au concours de 1918 : Sébastienne Guyot, Anne Blazer, Yvonne Jungné, Blanche Boutaricq, Lucienne Guileri, Suzanne Pradet et Maria Gardet. Elles seront donc diplômées en 1921. Un article à la tonalité nettment plus progressiste traite du sujet, pointant en particulier un des obstacles que les jeunes femmes ont à surmonter : les programmes d’enseignement secondaire des jeunes fille ne contiennent pas de mathématiques spéciales, dont la connaissance est nécessaire pour réussir le concours d’entrée.[16]L’École Centrale et l’éducation technique des jeunes filles, Le Journal, 10 juillet 1918[Consulter]

Les forces réactionnaires ne s’avouent pas –encore– vaincues. Un long article de La Grande Revue du 1 février 1918[17]Femmes-ingénieurs, Abel Beckerich. La Grande Revue, 1 février 1918, pp 113-126 [consulter sur Retronews] est un florilège de raisons pour lesquelles il ne convient pas de former des femmes ingénieur : l’encombrement des carrières et la concurrence faites aux hommes, la manque d’aptitudes physiques et de sens pratique à l’exercer, le risque de réduction de la natalité (la femme ingénieur serait moins disponible pour sa vie de famille)… et même, des risques par rapport à l’archaïque institution de la dot ! Le lecteur curieux de découvrir cet argumentaire peut le télécharger in extenso ici (âmes sensibles s’abstenir).

Dorénavant, les écoles d’ingénieurs nouvellement fondées seront toutes mixtes : l’école de chimie de Marseille (1917), l’école de chimie de Rouen (1918), l’école de chimie de Rennes (1919), l’école de chimie de Strasbourg (1919), l’Institut d’optique (1920).

Certaines écoles d’ingénieur historiques ouvrent progressivement leurs portes aux femmes[18]L’histoire de la mixité à l’ex-école polytechnique féminine (1969-2000), Biljana Stevanovi, Carrefours de l’éducation 2004/1 (n° 17), pages 58 à 75 [Consulter] : l’Institut national d’agronomie (1919), l’école de chimie de Paris (1919), l’École de physique et chimie de Paris (1922), l’École supérieure d’aéronautique (1924), l’École Supérieure d’Aéronautique (1924)[19]Mlle Fradis – Ingénieur de construction aéronautique , L’Intransigeant, 8 décembre 1924[Consulter]. En 1928, le conservatoire des Arts et Métiers créée un Institut Electro-Mécanique, spécifiquement dédidée à une formation de niveau ingnieur pour les femmes.

Les femmes ingénieurs restent cependant rares et objets de curiosité. Beaucoup de femmes diplômées ingénieur n’exerceront pas un métier d’ingénieur. Un article de 1929 de La Revue des deux mondes dresse un portrait révélateur de la situation[20]La revue des deux mondes, Colette Yver, 15 janvier 1929[Consulter l’article complet]. La plume de Colette Yver[21]Colette Yver, Femme de lettres, femme de cœur – Quand le féminisme était une injure, Régine Thieulent-Torréton, 2020[Consulter], femme de lettre pourtant engagée pour promouvoir l’éducation des femmes, est encore bien éloignée de notre vision moderne :

Les femmes ont été admises pour la première fois à l’École centrale en 1918. Depuis lors, elles s’y sont succédé au nombre de trente-cinq. Elles ne sont que cinq en 1928. Leur nombre annuel se maintient sans augmenter.

Les garçons de cette docte maison furent bien quelque peu surpris la première fois qu’ils virent au cours, à côté d’eux, certaine gamine aux cheveux fous que je croyais jusque-là plus férue de cyclisme que de théorèmes, une amazone de la pédale, parcourant les routes de ma campagne à toute vitesse, faisant corps avec sa roue d’acier, comme une petite Fortune sans aile. Est-ce que l’altitude où se hausse l’école, vis-à-vis de l’univers, n’était pas rabaissée du fait que des jeunes filles à la mine aussi espiègle que Mlle Alice y pouvaient parvenir ?

Il en vint une, puis deux, puis trois. Ces demoiselles travaillaient ferme. Ma jeune amie Alice, sortie de l’école dans les soixante-quinze premiers, malgré ses cheveux fous et ses capricieuses randonnées à bicyclette, a épousé l’un de ses camarades de promotion, ce qui est un fait-divers assez fréquent à l’École centrale. La dot de ces jeunes filles est un parchemin, papier monnaie qui en vaut bien un autre. Quelquefois ils dorment sans servir dans armoire de la mariée. Alors c’est une prime d’assurance.

Mais, depuis dix ans, quelque chose a changé imperceptiblemenl dans l’atmosphère de l’École. C’est un je ne sais quoi. Des riens : une cravate mieux nouée, les souliers plus reluisants. Une gaîté plus civile. Des coquetteries de l’esprit. De la retenue. De la tenue. Un grain de cette vertu aimable, la discrétion.

Quand deux ou trois cents garçons se trouvent rassemblés dans une vie commune, c’est une masse humaine. Mais qu’une femme paraisse, c’est une société qui s’organise sur-le-champ. Érasme a mis dans la bouche de la Folie ce joli discours : « Faites une femme, dis-je à Jupiter, et donnez-la à l’homme pour compagne. Il est vrai que la femme est un animal extravagant et frivole, mais il est aussi agréable et plaisant et, vivant avec l’homme, elle saura tempérer et adoucir par ses folies son humeur chagrine et bourrue. »

Et voilà comment l’École centrale s’est heureusement ressentie de la venue des femmes dans ses amphithéâtres et ses laboratoires.

La revue des deux mondes, Colette Yver, 15 janvier 1929

Pour favoriser l’accès des filles aux études et au métier d’ingénieur, Marie-Louise Paris, diplômée en 1922 de la section spéciale de l’Institut électronique de Grenoble, décide de fonder en 1925 une école d’ingénieurs qui s’adresse uniquement aux filles : l’École Polytechnique Féminine[22]Marie-Louise Paris et les débuts de l’École polytechnique féminine (1925-1945), A. Grelon, Bulletin d’histoire de l’électricité, n° 19..

Une association amicale des femmes ingénieurs est créée en 1931, dont la secrétaire est Mlle Anne Boutarick, une des premières diplômées de Centrale[23]La Journée industrielle, 7 février 1931. Cette association a pour but « l’entr’aide pour le placement, la collaboration pour poursuivre les études techniques, la défense des intérêts féminins de toute nature ». En 1932, l’annuaire de la société des ingénieurs civils de France ne compte encore que deux femmes sur plus de 6000 membres[24]Annuaire de la société des ingénieurs civils, 1932, [Consulter].

Après la Seconde Guerre mondiale, l’industrie se développe et de nouveaux secteurs apparaissent : énergie atomique, informatique, biotechnologie. Ces secteurs ont besoin de nouveaux personnels, d’où l’apparition de nouvelles écoles d’ingénieurs. On crée de nouvelles écoles mixtes : IS d’électronique de Paris (1955), INSA de Lyon (1957), INSA de Toulouse (1963), INSA de Rennes (1966). Les effectifs croissent, ainsi que les effectifs des filles. Toutefois, jusqu’en 1964, leur pourcentage ne dépassait pas 4 %; mais, à partir de cette date, on remarque que leur proportion croît régulièrement passant à 7 % en 1975,11 % en 1978, à 15 % en 1981.[25]L’histoire de la mixité à l’ex-école polytechnique féminine (1969-2000), Biljana Stevanovi, Carrefours de l’éducation 2004/1 (n° 17), pages 58 à 75 [Consulter]

Dans les écoles historiques les plus prestigieuses, le mouvement est lent. Les dernières à s’ouvrir ne le font que dans les années 1960-1970 : l’École supérieure des ponts et chaussées (1959), pour que l’École des télécommunications (1961), l’école des Arts et Métiers (1964), l’école des Mines de Paris (1970), puis l’école Polytechnique (1972). Six filles sont admises la première année de la mixité à l’École polytechnique entrent , soit 6 %, dont Anne Chopinet, major de la promotion, dont beaucoup de français se souviennent du nom ; elles seront 36 en 1993, soit 10 %, et 14 % en 2000.

En 1960, le journal Le Monde fait le point de la situation dans un article Où en sont les femmes ingénieurs? [26]Où en sont les femmes ingénieurs?, Nicolas Bernheim dans Le Monde du 7 mai 1964 [Consulter] . Facilement embauchées juste après la première guerre mondiale, les femmes ingénieurs se sont rapidement retrouvées face à des mesures discriminatoires dès 1925. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont de nouveau plus d’opportunités dans le domaine de l’ingénierie en raison de la pénurie de cadres. Cependant, persiste l’idée que ce métier n’est pas fait pour les femmes et elles peines pour s’imposer dans certains milieux industriels réticents à embaucher des femmes et la promotion professionnelle des femmes est souvent plus lente que celle des hommes, sauf dans la recherche. Celles qui décident de quitter leur métier pour des raisons familiales se heurtent parfois à des reproches d’irresponsabilité envers la communauté professionnelle et la nécessité de s’engager dans une carrière à long terme après avoir réussi les concours d’entrée dans les grandes écoles d’ingénieur, repproches injustes car de nombreux hommes diplômés d’écoles d’ingénieurs n’exercent pas non plus leur profession (on ne compte plus les diplômés issus de prestigieuses grandes écoles décidant de devenir artistes… ou religieux).

Quelques portraits d’ingénieures française d’entre-deux guerres

Jeanne Guiot, ingénieur des aciéries de Marine 1917, animatrice des Volontaires Agricole pendant la guerre

Jeanne Guiot est née le 24 mars 1889 à Caen, fille de Gustave Guiot, médecin né à Constantinople et établi à Caen. Elle va au lycée, puis à l’université[27]Le Bonhomme normand, 03 mars 1922[Consulter] où elle obtient une license ès sciences. En 1914, elle prépare sa thèse de doctorat ès sciences ; elle a alors l’ambition d’accéder à la carrière d’ingénieur. Dès le début de la guerre, elle interromp ses études et devient infirmière, au chevet des blessés. Ellle tombe alors malade. Pendant sa convalescence, elle a l’occasion de faire un travail pour un ingénieur, travail qui lui ouvre les portes des Aciéries de la marine[28]Le Journal, 21 mai 1917[Consulter]. La Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine fournissait pendant la Première Guerre mondiale des locomotives pour l’artillerie lourde sur voie ferrée, des tubes d’artillerie, des plaques de blindage, des pièces forgées et moulées, et des aciers spéciaux pour la Marine. Les travaux de Jeanne Guiot porteront sur l’énergétique, la thermodynamique, les minerais et les hauts-fourneaux[29]Le Petit Méridional, 27 mars 1922, p.4[Consulter].

Les hommes étant à la guerre, de nombreux champs sont alors en friche, entrainant des pénuries alimentaires et une hausse des prix. Répondant à l’appel fait en mars par le ministre de l’agriculture pour mobiliser les femmes et les jeunes filles pour consacrer leurs loisirs à des travaux agricoles, Jeanne Guiot, crée une section des « volontaires agricoles » au sein de l’association sportive Academia. Elle y réunit un groupe de 74 femmes volontaires, toutes de Paris et principalement étudiantes, équipées à leurs frais. À partir de mars 1917, la « ligue des volontaires agricole » met en culture un hectare et demi de terre dans le lotissement du parc de la princesse Mathilde, à Saint-Gratien, dans le Nord de Paris. Les produits de cette culture volontaire seront donnés à des œuvres de bienfaisance et les activités se poursuivront; pour aider aux foins et aux vendanges. L’initiative se développera partout en France, jusqu’à la fin de la guerre[30]Le Siècle, 26 juin 1918[Consulter].

En mai 1917, Jeanne Guiot est la première femme à se porter candidate pour adhérer à la Société des ingénieurs civils. Elle n’y sera finalement admise qu’en 1922 grâce au soutien de Léon Guillet, directeur de l’École Centrale[31]Le Petit Méridional, 27 mars 1922[Consulter]. Proche du mouvement Union pour le suffrage des femmes, elle intervient à l’assemblée du [32]La Lanterne, 8 février 1918[Consulter]. Elle sera distinguée du mérite agricole en 1921[33]La Presse, 22 septembre 1921[Consulter]. Probablement en raison des étapes de sa carrière, elle résidera dans la région de Montpellier (1922), puis sera domiciliée à Tarascon[34]Annuaire de la société des ingénieurs civils, 1932, [Consulter]. Elle décède le 11 juillet 1963 à Avignon.

Yvonne Odic (Jouannaud) (1890-1982), diplômée ingénieur mécanicien à Nancy en 1916 ou 1917

Née le 6 juillet 1890 à Harfleur. Son père est percepteur des contributions directes. Attirée très tôt par les mathématiques, elle passe son baccalauréat à Nancy. Ses professeurs de lycée lui conseillent de poursuivre ses études dans ce sens. Elle poursuit ses études au milieu des bombardement réguliers dont souffrait la ville, consacrant ses rares moments de liberté au service de radiographie de l’hôpital Bon Pasteur et à l’observatoire météorologique, où elle rend d’appréciables services. Elle obtient successivement à Nancy son diplôme d’ingénieur mécanicien et celui d’études aérodynamique, au sein de l’institut electro-technique de Nancy.

Elle souhaite rendre service à son pays en travaillant pour l’aviation et entre dans un bureau d’études. Mais la guerre se prolonge et elle se voit dans l’obligation de retourner vers son but initial : La mécanique et la métallurgie. Elle travaille alors dans une des plus grandes usines de guerre de Paris, développant des aciers spéciaux. Le sort des ouvriers et des ouvrières la préocoupe particulièrement ; elle songe à ouvrir des cours de mathématiques pour les contremaîtres. Sportive, elle adhère au club Academia[35]Le Siècle, 1 mars 1919[Consulter]. Considérant le sport comme un dérivatif salutaire du travail, elle inaugure aussi des des cours de gymnastique rythmique pour les ouvrières[36]Une jeune française ingénieur civil, Le Journal, 12 mars 1917[Consulter], [37]Les femmes et la guerre – « Une » ingénieur – Le Petit Journal, 22 avril 1918[Consulter]. Elle se marie à Paris, le 10 décembre 1918, avec Gabriel Jouannaud (le couple aura deux enfants). En 1919, elle participe à l’assemblée constitutive du syndicat national des ingénieurs mécaniciens français[38]La Journée industrielle, 21 janvier 1919[Consulter]Le Siècle, 1 mars 1919. Elle décède le 20 janvier 1982 à Saint-Tropez.

Marcelle Schrameck (Kahn), (1896-1965), ingénieure Mines de Saint Etienne 1919

Née le 4 juin 1896 à Paris, Marcelle Schrameck est la fille d’Abraham Schrameck (1867-1948). Son père est préfet des Bouches-du-Rhône quand elle intègre l’école des Mines de Saint-Étienne en 1917. L’école réouvre alors ses portes après une interruption en raison de la guerre. Diplômée de la promotion 1919, elle sera pendant longtemps la seule femme ingénieur des Mines, jusqu’en 1971, date à laquelle l’école réouvre ses portes aux jeunes femmes.

À sa sortie de l’école, elle intègre en 1920 l’usine de produits chimiques Kuhlmann en Lorraine. Située à Dieuze, l’usine exploite des mines de sel et le transforme en divers dérivés : acide sulfurique, carbonate de soude… Elle dessine des plans dans les bureaux, vérifie les cotes, mais encore, vêtue de la légendaire « salopette », elle descend dans la mine, à 700 ou 800 mètres pour vérifier les travaux[39]Excelsior, 6 décembre 1925

Elle y travaillera jusqu’à son mariage, le 10 juillet 1922 avec Louis Kahn, alors Affecté à l’arsenal de Brest, comme ingénieur de 1re classe, où il est chef du service des machines et de l’électricité. De 1925 le couple s’établi à Saïgon où Louis Kahn est directeur de l’arsenal des constructions navales en Indochine. Elle cesse alors son activité professionnelle, mais semble cependant continuer quelques années une activité technique, « travaillant un peu avec son mari ».[40]Marcelle Schrameck, Première ingénieure d’une grande école[consulter]. Le couple aura deux garçons (en 1926 et 1931). Pendant la seconde guerre mondiale, son mari Louis Kahn dirige de Londres, qu’il rallie le 15 février 1943, les constructions navales des Forces navales françaises libres. Marcelle Kahn traverse alors les Pyrénées, seule et sans guide avec ses deux enfants de 15 et 10 ans, pour rejoindre l’Espagne, puis son mari en Angleterre. Elle racontera son épopée en 1949 dans un interview [41]David P. Boder Interviews Marcelle Kahn; August 21, 1946, Paris, France[Consulter].

Madeleine Havard (Dupuy) (1894-1977), ingénieure Supelec 1919, professeur de mathématique

Originaire de Normandie, elle est la fille de Henri Havard (1868-1962), inspecteur général de l’instruction publique. Deux de ses oncles maternels sont polytechniciens. Madeleine Havard est née à Coutances le 27 juin 1894, décédée à Paris le 1er mars 1977. Diplômée ingénieur de l’École supérieure d’électricité, titulaire de cinq certificats de licence ès sciences, elle devient professeur de mathématiques à Madagascar, puis à l’École Primaire Supérieure Colbert à Paris. Elle est mariée le 3 octobre 1918 à Paris avec Henri Dupuy (1891-) capitaine dans la Légion étrangère puis exploitant d’entreprise. Le couple, qui divorcera en janvier 1932 à Tananarive, a quatre enfants[42]L’Inspection générale de l’Instruction publique au XXe siècle. Dictionnaire biographique des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l’Académie de Paris, 1914-1939, … ...Lire la suite.

Denise Kahn (Jaudel) (1897-1957), ingénieure Supelec 1919, assistante des époux Curie

Née à Dunkerque, le 2 Avril 1897, fille de Michel Kahn et Berthe Marguerite Nordmann. À la fin de ses études, en 1919, Denise devient l’assistante de Marie Curie[43]Généalogie de Denise Kahn [Consulter], qui venait de fonder juste avant guerre l’institut du radium. Elle épouse en 1919 Alphonse Jaudel ; le couple aura 4 enfants.

Sébastienne Guyot (1896-1941) ingénieure Centrale Paris 1921, aérodynamicienne, sportive et résistante

Sébastienne Guyot est une ingénieure française spécialiste d’aérodynamique, diplômée en 1921 de la première promotion de l’École centrale de Paris ouverte aux femmes. Elle travaille de 1921 à 1928 au bureau d’études aéronautiques d’Issy-les-Moulineaux dirigé par Louis de Monge puis de 1929 à 1935, sur les hydravions au sein de l’entreprise Lioré et Olivier d’Argenteuil. Elle y participe en particulier au dessin des fuselages et des coques de plusieurs hydravions. En 1932, elle décide d’apprendre à piloter et achète un avion Farman 231. Elle oriente par la suite ses travaux sur les hélicoptères, participant à la mise au point d’une technique de « soufflage dans les pales du sustentateur » pour éviter de devoir utiliser un rotor anticouple. Elle dépose plusieurs brevets, avec l’ingénieur William Loth, son conseil pour rédiger le brevet. Elle est championne de France de cross crountry et participe également aux Jeux olympiques d’été d’Amsterdam en 1928 sur la distance du 800 mètres. Membre de la Résistance française, elle est arrêtée par les Allemands en 1940 et meurt l’année suivante des suites de son emprisonnement.

Olga Fradiss (1903-1991), première diplômée d’une école d’ingénieur en aéronautique

Olga Fradiss est la fille d’un émigré russe, Schoulime-Menachime Fradiss médecin-masseur né en 1862 à Berdytcheff en Russie, et de Drajna Eisenstein, née en 1863 à Pinsk en Russie. Le couple a deux enfants, Lucie Vera, née le 13 avril 1900 à Paris, et Olga, née le 27 mars 1903 à Paris. Toute la famille est naturalisée française en 1908[44]Bulletin des lois, n°4279, page 1221, 11 mai 1908[Consulter].

Olga Fradiss est admise en 1922 à l’école supérieure d’aéronautiquen créée en 1909 à Paris. Elle y obtient son diplôme d’ingénieur en 1924[45]Histoire de l’ISAE/Supaero[Consulter], faisant l’objet de quelques mentions dans la presse de l’époque[46]Mlle Fradiss, ingénieur de constructions aéronautiques, L’Intransigeant, 8 décembre 1924[Consulter].

Il n’a pas été possible de savoir si elle a pu exercer son métier à la sortie de l’école. Le recensement de 1936 indique qu’elle et sa sœur Véra habitent chez leurs parents, rue Michel Ange (16ème arrdt), est qu’elle est « en chômage comme ingénieur ». Sans doutes a-t-elle des difficultés à s’insérer dans la vie professionnelle comme ingénieur, car elle entame un cursus en histoire de l’art, couronné par un mémoire de thèse (sous la direction de Georges-Henri Rivière) soutenu à l’École du Louvre en 1948 « De l’utilisation dans l’architecture rurale et ancienne du motif décoratif appelé la génoise. Etude comparative, historique et ethnographique. Son parcours ultérieur est peu connu, mais on la retrouve directrice-conservatrice du Musée des Beaux-Arts d’Orléans de 1961 à 1968. Durant son mandat, elle s’est particulièrement investie dans la constitution d’une collection d’éditions originales, enrichissant ainsi le patrimoine du musée.

Après son décès, la Fondation Lucie et Olga Fradiss a été créée en 1993 sous l’égide de la Fondation de France. Cette fondation décerne chaque année plusieurs prix, notamment dans les domaines de la recherche médicale et de l’histoire de l’art. Le Prix Olga Fradiss vise à récompenser un jeune auteur pour le meilleur livre français sur l’histoire de l’art publié au cours de l’année écoulée. (fondationdefrance.org)

Épilogue

Mes périgrinations à la recherche des premières femmes ingénieures m’ont permis de découvrir de beaux parcours. J’ai peu a peu remonté le temps, d’article de presse en article de presse, faisant apparaître des diplômées antérieure à celles, assez connues, issues de la première promotion de Centrale, et découvrant au passage que ma ville natale, Nancy, était doublement précurseur…

La mémoire très partielle de cette époque fait que plusieurs écoles d’ingénieur revendiquent aujourd’hui avoir formé la première femme ingénieur en France. La chronologie exacte semble avoir été la suivante :

- 1910 : Pauline Liebermann, diplômée ingénieur de l’Institut Chimique de Nancy

- entre 1911 et 1912 : peut-être des femmes diplômées ingénieur chimiste à Toulouse, écoles ouvertes aux femmes en 1908. Je n’ai pas trouvé de nom pour le moment.

- 1912 : Antoinette Ancuta, diplômée de l’Institut Électrotechnique de Grenoble.

- 1917 : Jeanne Guiot, licenciée es-science à Caen est employée comme ingénieur par la compagnie des aciéries de marine ; Yvonne Odic est diplômée d’ingénieur mécanicien à l’institut Electro-technique de Nancy.

- 1919 : Marcelle Schrameck est diplômée de l’école des Mines de Saint-Etienne (formation en 2 ans), Madeleine Havard et Denise Kahn sont diplômées de Supelec (formation en 1 an)

- 1921 : 6 jeunes femmes sortent diplômées de l’école centrale (formation en 3 ans) : Sébastienne Guyot, Anne Blazé, Yvonne Jungné, Blanche Boutaricq, Lucienne Guileri, Suzanne Pradet et Maria Gardet.

- 1924 : Olga Fradiss, première femme diplômée d’une ingénieur en aéronautique.

Au passage, cette plongée dans les archives m’a permis de développer la biographie de Jeanne Guiot (un véritable travail de détective), de créer l’article Wikipedia en français concernant Irmgard Flügge-Lotz, de compléter celui concernant Sébastienne Guyot en mettant mieux en avant ses contributions techniques, et de la référencer dans quelques pages où elle ne figurait pas (comme la page des patronymes Guyot, la liste des premières femmes par métier ou fonction en France, et la page place des femmes en ingéniérie).

References

| ↑1 | Changing Our World : True Stories of Women Engineers, American Society of Civil Engineers, 2006 |

|---|---|

| ↑2 | Chronologie de la place des femmes dans les sciences en France, Wikipedia[Archive, août 2023] |

| ↑3 | Place des femmes en ingénierie, Wikipedia, [Archive, août 2023] |

| ↑4 | Liste des premières femmes par métier ou fonction en France, Wikipedia, [Archive, août 2023] |

| ↑5 | Julia Morgan, Historical Essay by David Parry, the San Francisco Digital History Archive [consulter] |

| ↑6 | Architectes pionnières — Première partie : la France, Émilie Dominey, Le Cercle Guimard, 2020[consulter] |

| ↑7 | Edith Clarke, The Engineer Who Foreshadowed the Smart Grid, Blog Scientific Armerican, 1921 [consulter] |

| ↑8 | Dover Sun House : la maison solaire de Maria Telkes[consulter] |

| ↑9 | Claire Schlenker, Les femmes dans les Ecoles d’ingénieurs en France, un bref historique, Université inter-âges du Dauphiné, 2017[Consulter] |

| ↑10 | Le Siècle, 30 août 1912[Consulter] |

| ↑11 | Une jeune française ingénieur civil, Le Journal, 12 mars 1917[Consulter] |

| ↑12 | Un Siècle de formation des ingénieurs électriciens: Ancrage local et dynamique européenne, l’exemple de Nancy, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2006 |

| ↑13 | Il y a 100 ans, jour pour jour, les deux premières femmes étaient admises à Supélec ! Corine Vullierme, 2017[Consulter] |

| ↑14 | Les premières françaises ingénieurs en 1919[Consulter] |

| ↑15 | Les premières jeunes filles de Centrale, www.centraliens.net [télécharger le PDF] |

| ↑16 | L’École Centrale et l’éducation technique des jeunes filles, Le Journal, 10 juillet 1918[Consulter] |

| ↑17 | Femmes-ingénieurs, Abel Beckerich. La Grande Revue, 1 février 1918, pp 113-126 [consulter sur Retronews] |

| ↑18, ↑25 | L’histoire de la mixité à l’ex-école polytechnique féminine (1969-2000), Biljana Stevanovi, Carrefours de l’éducation 2004/1 (n° 17), pages 58 à 75 [Consulter] |

| ↑19 | Mlle Fradis – Ingénieur de construction aéronautique , L’Intransigeant, 8 décembre 1924[Consulter] |

| ↑20 | La revue des deux mondes, Colette Yver, 15 janvier 1929[Consulter l’article complet] |

| ↑21 | Colette Yver, Femme de lettres, femme de cœur – Quand le féminisme était une injure, Régine Thieulent-Torréton, 2020[Consulter] |

| ↑22 | Marie-Louise Paris et les débuts de l’École polytechnique féminine (1925-1945), A. Grelon, Bulletin d’histoire de l’électricité, n° 19. |

| ↑23 | La Journée industrielle, 7 février 1931 |

| ↑24 | Annuaire de la société des ingénieurs civils, 1932, [Consulter] |

| ↑26 | Où en sont les femmes ingénieurs?, Nicolas Bernheim dans Le Monde du 7 mai 1964 [Consulter] |

| ↑27 | Le Bonhomme normand, 03 mars 1922[Consulter] |

| ↑28 | Le Journal, 21 mai 1917[Consulter] |

| ↑29 | Le Petit Méridional, 27 mars 1922, p.4[Consulter] |

| ↑30 | Le Siècle, 26 juin 1918[Consulter] |

| ↑31 | Le Petit Méridional, 27 mars 1922[Consulter] |

| ↑32 | La Lanterne, 8 février 1918[Consulter] |

| ↑33 | La Presse, 22 septembre 1921[Consulter] |

| ↑34 | Annuaire de la société des ingénieurs civils, 1932, [Consulter] |

| ↑35 | Le Siècle, 1 mars 1919[Consulter] |

| ↑36 | Une jeune française ingénieur civil, Le Journal, 12 mars 1917[Consulter] |

| ↑37 | Les femmes et la guerre – « Une » ingénieur – Le Petit Journal, 22 avril 1918[Consulter] |

| ↑38 | La Journée industrielle, 21 janvier 1919[Consulter] |

| ↑39 | Excelsior, 6 décembre 1925 |

| ↑40 | Marcelle Schrameck, Première ingénieure d’une grande école[consulter] |

| ↑41 | David P. Boder Interviews Marcelle Kahn; August 21, 1946, Paris, France[Consulter] |

| ↑42 | L’Inspection générale de l’Instruction publique au XXe siècle. Dictionnaire biographique des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l’Académie de Paris, 1914-1939, Institut national de recherche pédagogique, 1997. pp. 326-329[Consulter] |

| ↑43 | Généalogie de Denise Kahn [Consulter] |

| ↑44 | Bulletin des lois, n°4279, page 1221, 11 mai 1908[Consulter] |

| ↑45 | Histoire de l’ISAE/Supaero[Consulter] |

| ↑46 | Mlle Fradiss, ingénieur de constructions aéronautiques, L’Intransigeant, 8 décembre 1924[Consulter] |